子どもが親元を離れ、生活するキャンプに保護者は何を求めているのでしょうか?親離れ、自然体験、コミュニケーション能力の向上、サバイバル的感覚など親の思いは様々だと思います。

面河渓五色河原にて

面河渓五色河原にて

子どもの育つ今の社会

社会全体を見ると、子どもの育つ環境は大きく変化しています。昔だったら子どもはみんな夏の暑さに負けず外で汗を流しながら遊び、水遊びをする子どもたちの姿はどの町でも見かけることができました。学校が終わった後、子どもたちだけで海や川で遊ぶことも普通に行われていました。セミを捕まえたり、魚を捕まえたりしながら自然の中で遊ぶことは普通の時代でした。紫外線防止のための日焼け止めクリームを塗る子どもはいなくて、反対に夏休み終了後には外で思いっきり遊んだ子どもが「黒んぼ大賞」ということで表彰される学校もありました。

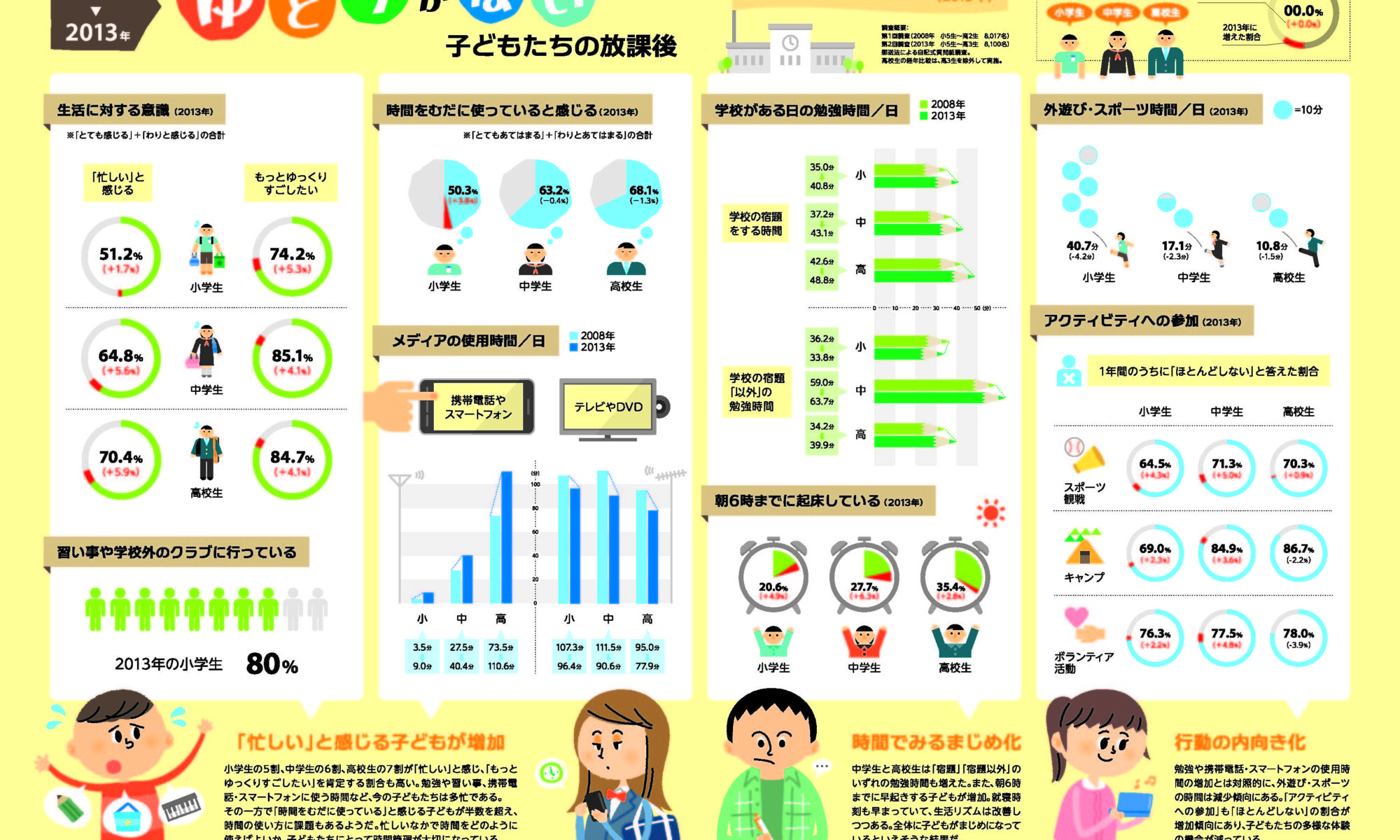

リアルな社会が当たり前にあった昔に比べ、今の子どもたちは現実社会から離れてインターネットの動画を楽しんだり、ゲームで遊ぶことが多くなり、友達を作るのも、野菜を作るのも、動物を育てるのもゲームの世界で満足感を感じるようになりました。エアコンの効いた部屋で一日過ごし、四季の移り変わりはネットやテレビから情報を得て、地球が温暖化になったり、気候が変化していることも学校の中で学んでいます。

実体験を伴わない学びに疑問を感じながらも、「子どもはなんとか育っていく。」と信じるしかない保護者は多いのだろうと思います。日常の生活に必死で子どもの育つ社会環境に深く疑問を抱く余裕がないという保護者も増えていると感じています。

私たちが開催する今年で3年目のキャンプはこうした社会の変化に伴う、子どもの育ちに疑問と不安を感じたところから始まっています。

リアルとバーチャルのバランス

本来であれば、毎日子どもが放課後に生活している学童クラブや地域の公園や空き地などで、こうしたリアルな実体験ができることが理想だと感じてきました。しかし、保護者自身、自然体験をあまりしていなかったり、塾やスポーツクラブなどに通わせることが一般化しているため、自然の中での遊びのリスクを子どもだけではクリアできない時代になってきことも受け止める必要があります。

これからの社会を生きていく子どもたちに「ゲームやインターネットを持たずに生きていきなさい!」というのはほぼ不可能です。リアルな世界とバーチャルな世界をバランスよく子どもたちに提供し、子どもの能動的な行動を促しつつ、現実世界の厳しさも学ぶ機会を与えていく。これは大人が考えて動いていかなければなかなか実現しない時代となってきました。

乳幼児期からスマホで遊ぶ時代となり、ますます子ども社会は混沌としています。

だからあえて思いっきりリアルな世界を子どもたちに体験してもらいたいと思いこのキャンプは企画しています。ご飯を作るのも火を起こして野菜を切って作ります。遊ぶのも地域の自然。虫もいるし、川も海も日々変化もします。子どもたちにとっては「めんどい」の連続だと思います。でもこうしたリアルな世界を体験すると「めんどい」けどその分楽しいということも体感します。

離れていても熱かった(^-^;

離れていても熱かった(^-^;

「楽しい」という感覚

「楽しい」とか「楽しくない」という基準はどこから来るんだろうと考えたことはありますか。子どもたちが楽しいイベントとして必ず上げるのが「東京ディズニーランド」のような遊園地です。遊びはお金を払って購入するという感覚はもう社会の中で一般化しています。「癒し」のために旅行やレストランでの食事。私もたまにはゆっくり美味しいものが食べたいと思っていますので、誰もが持っている感覚なのだと思います。ただ、対価に対して満足度が達していない場合は「楽しくなかった」ということになります。帰りの高速道路での渋滞や帰宅度の疲労感から家でゆっくりしている方が楽だと感じれば「楽しくない」となるのかもしれません。

それでは子どもの育ちに対する満足度はどう考えればいいと思いますか?例えば「保育園」や「幼稚園」。毎日子どもが楽しく通うことが保護者にとっての満足度100%となるのでしょか?英語やサッカーなどの習い事が多いことが満足度に繋がるのでしょうか?

子どもたちが保育をうけたり学校へ行くのは、社会の担い手となる人材を育てるためです。基本的には子どもが「楽しい」とか保護者のニーズに合ったものとはイコールにはなりにくいのだと思います。例えば食事。日本の昔からのご飯と漬物、魚などは保育園などでは食べたがらない子どもも増えていると聞きます。ハンバーグやゼリー、ふりかけのかかったご飯を子どもは好んで食べますが、それがこれからの子どもたちの体を育てるための栄養素として満足なものなのかは疑問が残ります。

また、希薄化した社会の中で、多くの保護者は地域との関わりを避けたいという傾向があります。でも、保育園や学校は基本地域との連携で運営されており、子どもたちは地域の中で育まれながら育つ必要があるわけで、保護者の思いとはずれが出てきています。

では、どうすればこのずれを修正して、子どもも楽しくて保護者にとっても満足のいく学校や保育園になっていくのでしょうか?

これは難しい問題ではありますが、ただいえるのは子どもも人と人の中で育ち、こうした問題も人と人の中で解決するしかないということです。国が待機児童解消としての予算を投入しても問題は解決できていないように、こうした問題は行政任せにしない方が得策ではないかと感じてきました。

多くの保育士や保育士経験者、学校の先生は食育のこともよくわかっているし、外遊びの大切さも学んでいます。子どもの発達段階ごとの関わりは年齢では読み取れない部分もあり、そうしたきめ細やかな支援をできる保育士や学校の先生はたくさんおられると感じてきました。ただ、保護者とのコミュニケーションがどんどん希薄になっています。モンスターペアレント的保護者や地域住民も増えたことも原因となるのかもしれません。

それでも地域の人と保護者と先生がコミュニケーションをとり、子ども達のことを一番に考えて話し合えば問題はゆっくりかもしれませんが解決できるのではないかと思っています。

人としてどう人と接することがいいのか。人間はみんな考えも、悩みも、好きなもの違います。元気な子もいれば落ち着いている子もいます。記憶力の悪い子もいれば、なんでもすぐ記憶できる能力を持つ子もいます。好奇心旺盛で、悪気はないけど人に迷惑をかけやすい子もいます。みんなそれなりに自分らしく生きています。違いを認めて、自分の意見を話して、仲間の話にも共感できる人間として子どもたち個々の性格や家庭環境を踏まえたうえで私たち支援者は子どもと関わることが大切だと思っています。

自分の意見を分かってもらったり、自分がチャレンジしたことが他の子どもたちに認められたり、苦労した分「ありがとう」っていう言葉が返ってきたりする経験は「楽しい」という感覚とは違うかもしれませんが、その子の心に残るステキな思い出となっていきます。現実世界は大変なこと、子どもたちの言う「めんどい」ことが多いかもしれません。でも、自分のやりたいことや誰かのために頑張りたいという思いを形にしていくと大変さが「楽しい」という感覚に変わっていく時が来ます。必ず来ます。

キャンプでそこまで感じる子どもは出ないかもしれんせんが、できればみんなにとってステキな思い出となってもらえるようにスタッフ一同頑張っていきます(^^)/

久万高原サマーキャンプ2017 7月26日(水)~29日(土)

中島サマーキャンプ2017 8月23日(水)~26日(土)

鮮やかな青の模様がきれいでした。

鮮やかな青の模様がきれいでした。

殻が割れてしまいましたが珍しい生きものです。「ウスユキミノガイ」。

殻が割れてしまいましたが珍しい生きものです。「ウスユキミノガイ」。

赤ちゃんはやっぱりかわいいですね!

赤ちゃんはやっぱりかわいいですね!

今年も鹿島の海開きイベント内で海に向かって40メートルのそうめん流しを行います。

今年も鹿島の海開きイベント内で海に向かって40メートルのそうめん流しを行います。 当日も受付けますが、事前申し込みも今回は受付けています。

当日も受付けますが、事前申し込みも今回は受付けています。