暖かな日差しに囲まれて最高のお天気の中、今日も遊び場開催しました。

私ももうすぐ50歳になろうとしていますが、本当に知らないことが多すぎる(-_-;)

と、いうか自然の中でのプレーパーク活動を始めてから教えてもらったこと、学んだことが多い多い!!

今日もキクラゲを子だもたちが発見し、キクラゲは枯れた木に繁殖すること、枯れる寸前に菌を放出して子孫を残すこと、菌がついた木に水を上げていれば育つことを知りました。

山の中の木をよく見ると生えてる生えてる(^^)/

それから、なぜか木と木をすり合わせた火おこしが木工広場で盛り上がっておりました。

最終的に火はつかなかったのですが、とりあえず要領はつかめたみたいです。

いざというとき、どんな状況になろうとも生き抜ける人間になるために、こうしたサバイバル体験も大切なのかもしれませんね。

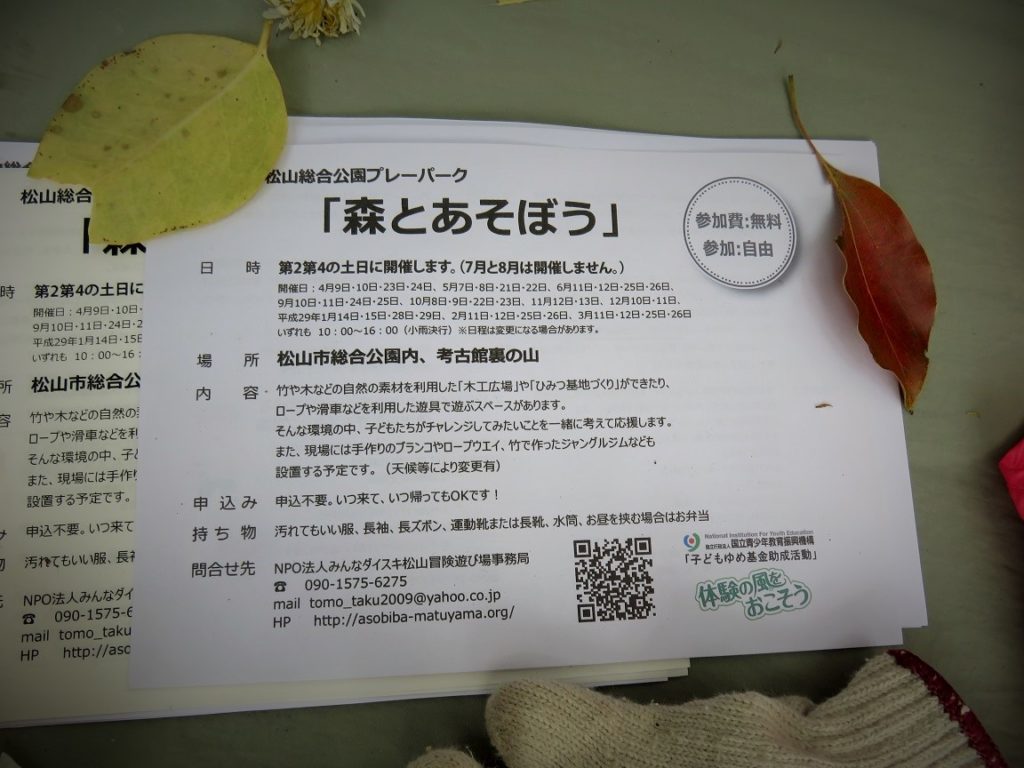

それから今日は、夕方から雨となり、少し早めに終了しました。明日も微妙な天気ですが、小雨ぐらいなら開催してます!中止の時はHPでお知らせします!