徳島県阿南市内の田んぼと畑の中にある「幼児フリースクール(幼児部)」と「自由な学校(小学部)」の子どもたちを見て、そしてその場を作るということがどういうことなのか深く深く学んできました。

生命や場の流れ(プロセス)のもつ健やかさを信頼し、暖かい関心のもと「今ここ」の自分にも、他人にも耳をすませ、互いに心を開いてゆくことにより誰もが各々のやり方で自らを成長させ、適応する力をもつと考えます。

TOEC幼児フリースクールの母体である、自然スクールTOEC(Tokushima Outdoor activity Education Centerの略)は、田んぼと畑の中で子どもも大人もスタッフも共に育ち合う場所として、1985年に誕生しました。

人は受容され、共感された時、誰もが成長し、適応する力、自ら問題を解決していく力が内在しているという、カウンセリングの理念に基づいたキャンプやフリースクールを展開。指示や禁止・アドバイスやほめたり・しかったりでコントロールするのではなく、その人本来の主体性を発揮し、健やかに「自分を生きる」ことができるように援助している。※トエックHPより

この理念を本当に実践している現場に感動しまくりの3泊4日でした。

古いプレハブの建物の中では毎日かつおで出汁を取り、無農薬の畑で取った野菜を食べ、午前11時ごろにはお腹が「ぐっ!」となるぐらい美味しい香りが広場いっぱいに漂っている。子どもたちは自分たちで考えた遊びを私たちが想像する以上の発想力でそれぞれが展開している。

何をやっても遊び込み方が半端じゃない!

何をやっても遊び込み方が半端じゃない!

日頃「めんどい」「疲れた」という言葉の中で子どもと関わっていると、そんな「やらされた感」の全くない子どもたちを見るだけで私は涙が出てきた。

地域の子どもたちにもこうした遊びを思いっきりさせてあげたい。「勉強が嫌い」と訴えてくる子どもたちを日々見ていると、「そんな嫌いなものはやめて自分がやりたいことにチャレンジしてみようよ!」と本当は言いたい。嫌いなことはどんなに頑張っても伸びない。好きなことは自然と知識を深めていく。自分が苦手だと思うことも、仲間と共に遊びを通じて考える中で、必要性を能動的な行動から感じ取ったならば、それは自らが進む道を自らが選択したということになる。だからそういう体験をしている子は強い。

そのことを実践しているのがトエックなのだと思う。

そしてトエックの一番スゴイところはスタッフが素晴らしすぎるところ。愛があふれている。これはココでは表現できないと思うけど、みんな素直に一生懸命で、それでいて参加者の心を必死で理解し、最高のセミナーにするべく準備をしてくれていた。

そしてトエックの一番スゴイところはスタッフが素晴らしすぎるところ。愛があふれている。これはココでは表現できないと思うけど、みんな素直に一生懸命で、それでいて参加者の心を必死で理解し、最高のセミナーにするべく準備をしてくれていた。

朝、昼、晩の手作りの食事もとっても美味しくてヘルシー。この活動を支える人たちの心の内にはみんな熱いものがあって、その熱い気持ちがこうした行動を生み出すのだろうと推察する。そして代表の伊勢達郎さんは一番幸せそうで一番楽しそうだった。それがまた私たちを幸せなマインドに導いてくれているような気がした。

今回実践したことは私の中では最高の宝となり、一緒に過ごした21人の仲間も大切な友となりました。南は沖縄から北は北海道までと、タイの友達も1人できました。

今回実践したことは私の中では最高の宝となり、一緒に過ごした21人の仲間も大切な友となりました。南は沖縄から北は北海道までと、タイの友達も1人できました。

また今日から頑張ります(^^)/

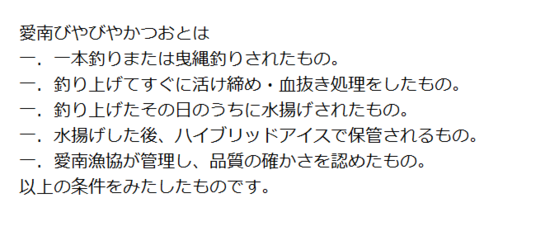

でもせっかくなので、愛南ブランドの「びやびやかつお」を食べに、深浦港にある

でもせっかくなので、愛南ブランドの「びやびやかつお」を食べに、深浦港にある

鮮やかな青の模様がきれいでした。

鮮やかな青の模様がきれいでした。

殻が割れてしまいましたが珍しい生きものです。「ウスユキミノガイ」。

殻が割れてしまいましたが珍しい生きものです。「ウスユキミノガイ」。

赤ちゃんはやっぱりかわいいですね!

赤ちゃんはやっぱりかわいいですね!