昨日は愛南町城辺にあるこぶたたんぽぽポケットとんぼの代表 増田さんに会いに行ってきました。今回の目的は「外遊びが大切なワケ!」ということで、遊び場通信25号に載せる記事を作りに、「海もきれいで山の幸も豊かな愛媛県最南端の愛南町でもやっぱり子どもは遊んでいないのか?」を調査をするために行ってきました。

でもせっかくなので、愛南ブランドの「びやびやかつお」を食べに、深浦港にある市場食堂で昼食をいただきました!

でもせっかくなので、愛南ブランドの「びやびやかつお」を食べに、深浦港にある市場食堂で昼食をいただきました!

⇓この旗が上がった時はびやびやかつおが食べれます!

12時過ぎに市場食堂に着いたときは旗は上がっておらず、その10分ぐらい後に旗が上がり、食べることができました(^^)/新鮮でまるでお肉のように美味しくて、最高に幸せなお昼ご飯でいた!

写真は取れず残念!お腹がすいていたので写真撮る前に食べちゃいました”(-“”-)”

港にはかつおがいっぱい上がってました。

本題ですが・・・

今回は平成2年12月から愛南町の子育て支援を続けている増田さんとスタッフとそこに通うお母さん(30代)お二人にお話を聞くことが出きました。

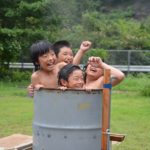

お母さんも地元出身の方と、宇和島の吉田町出身の方なので、子ども時代の遊びがダイナミックでした!毎日友達と山の中で葉っぱや虫など自然の中で遊び、海でも遊び込んでいました。もちろんライフジャケットはなく、保護者が一人見守る程度で問題なく日々過ごしていたそうです。ただ、愛南町の中でも町とよばれる城辺当たりの子はあまり自然の中では遊んでいなかったのではないかという意見がありました。ゲームも与えられずスーパーも何にもない山の中の子、街から遠い半島に住む子は、自然しかないから自然で遊ぶのが普通だったようです。

その時代でも、エアコンの効いた児童館のような場所があればきっと遊びに行っていあんじゃないか~という感じでした。

愛南町の公園はボール遊びもできるし、公園もいっぱいあって、遊具も充実しています。だから乳幼児を遊ばせるところには困ったことはない。待機児童もいないので、0歳児でも預かってもらえる。民生委員は管轄する地域の親子の状態をほぼすべて把握していて、引きこもりや虐待、不登校などの問題を抱えた家庭の子どもをスムーズに支援するシステムもできているようでした。子どもが育つには最高のシチュエーションが愛南にはあるようでした。

でもいつ頃からなのか愛南町でも子どもは自然の中で遊ばなくなり、塾通いをする子も増え、少子高齢化も拍車をかけているのかもしれませんが、子どもの姿を見る機会は少なくなっているようでした。

子ども時代に思いっきり外遊びをしてきた面々との話し合いはとても活気あふれるものでした。女の子でもカワハギの皮をむいて遊んだとか、中学生ぐらいになると港に泊まっているいかだからみんなで飛び込んで遊んだとか、今の子どもたちがしたことのない遊びの連発!遊んだ思い出を語るときの大人の瞳も輝いてました!この内容はもう少しまとめて遊び場通信25号に掲載しますので、もうしばらくお待ちください!

話は変わりますが、ちょっとショックなことがありました。愛南町の山の中を見ると今までにないものがどんどん出来上がっていました。

↑国体で女子のサッカー会場となる場所の前の山に太陽光パネルができていました。こんなものが山のいたるところにどんどんでき始めているそうです(-_-;)内海辺りには風車も立っていて、景観がどんどん変わってきていることに住民の半分ぐらいが反対をしているのですが、なかなかこの現象は収まらない状態のようでした。自然を破壊し、果たしてこの状態が良いことなのか?第2次世界大戦後、木材の高騰により、多くの森林が伐採され成長の早い杉やヒノキに変わっていきました。でも今は外国の木材が安いので、林業は衰退し、収益事業に繋がらす、放置林が増えています。

太陽光発電の未来は明るいのでしょうか?太陽光パネルの寿命は?大量のパネルを廃棄する時、愛媛の海を汚すことはないのか?食のこと、子育て支援のこと、環境のこと、いろいろ考える旅でした。

鮮やかな青の模様がきれいでした。

鮮やかな青の模様がきれいでした。

殻が割れてしまいましたが珍しい生きものです。「ウスユキミノガイ」。

殻が割れてしまいましたが珍しい生きものです。「ウスユキミノガイ」。

赤ちゃんはやっぱりかわいいですね!

赤ちゃんはやっぱりかわいいですね!

飛び込みブランコの竹は北条の山から孟宗竹を切り出し、8mに切り分けて船で運びました。昨年よりグレードアップした飛び込みブランコをぜひ楽しんでくださいね!

飛び込みブランコの竹は北条の山から孟宗竹を切り出し、8mに切り分けて船で運びました。昨年よりグレードアップした飛び込みブランコをぜひ楽しんでくださいね!

今年も鹿島の海開きイベント内で海に向かって40メートルのそうめん流しを行います。

今年も鹿島の海開きイベント内で海に向かって40メートルのそうめん流しを行います。